Artikel als PDF-Datei zum Drucken/Download

Erfahrungsbericht über die Tätigkeit als Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen im Schuljahr 1996/97 (in den östlichen Bezirken Berlins)1

0 Vorbemerkungen

1 Das Tätigkeitsfeld der Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen

2 Angaben über die betreuten Schülerinnen und Schüler

2.1 Allgemeine Angaben

2.2 Förderausschüsse

2.2.1 Förderausschüsse im Schuljahr 1996/97

2.2.2 Förderausschüsse in den Schuljahren 1993/94 bis 1996/97 im Vergleich

2.3 Zuordnung der Kinder und Jugendlichen mit autistischen Zügen zu den verschiedenen Bildungseinrichtungen

3 Schwerpunkte der Arbeit im Schuljahr 1996/97

3.1 Das Schul-/Hort-Projekt für autistische Kinder des Unterstufenbereiches

3.2 Das KAA-Projekt

3.3 Die Arbeit mit den Schulhelferinnen und Schulhelfern

3.4 Die Beratungsarbeit

4 Unsere Empfehlungen

5 Literaturempfehlungen

Im nachfolgenden Erfahrungsbericht verwenden wir die Begriffe „Ostteil“ und „Westteil“ der Stadt, um die leserunfreundliche Aufzählung der entsprechenden Bezirke zu vermeiden. Indem wir diese Begiffe in Anführungszeichen setzten wollten wir verdeutlichen, daß es uns nicht um die Verwendung in einem parteipolitischen Sinne geht. Da das Ambulanzlehrersystem im „Westteil“ der Stadt bereits bestand, bevor wir unsere Tätigkeit begannen, ergab sich eine geographisch begrenzte Zuständigkeit, die bis zum heutigen Tag besteht. Unsere Aussagen können sich deshalb auch nur auf unseren Arbeitsbereich, d.h. eben den „Ostteil“ Berlins, beziehen.

Mit Beginn des Schuljahres 1993/94 wurde in den östlichen Bezirken Berlins das Ambulanz- und Beratungslehrersystem für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen aufgebaut. Seitdem stellen zwei Berliner Auftragsschulen, die Comenius-Schule in Wilmersdorf und die Schule am Friedrichshain2 , ein flächendeckendes Beratungsangebot für alle Schularten durch ihre insgesamt vier Ambulanz- und Beratungslehrerinnen (Vollzeit) zur Verfügung. Gleichzeitig werden in beiden Schulen in verschiedenen Klassenstufen Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen unterrichtet.

Autistische Schülerinnen und Schüler werden in Berlin grundsätzlich keinem bestimmten Schultyp zugeordnet. Die Entscheidung für einen geeigneten Lernort orientiert sich am individuellen Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes und daran, welche Schule die notwendigen, entwicklungsförderlichen Lernbedingungen zur Verfügung stellen kann.

Die Ambulanz- und Beratungslehrerinnen koordinieren berlinweit die schulischen Angebote für Schülerinnen und Schüler mit autistischen Zügen und sind die zuständigen Sonderpädagoginnen für alle Förderausschüsse dieses Personenkreises.

Das Tätigkeitsfeld der Ambulanz- und Beratungslehrerinnen umfaßt

Lehrerinnen und Lehrer von Schülerinnen und Schülern mit autistischen Zügen zu beraten, um dem sonderpädagogischen Förderbedarf dieser Kinder und Jugendlichen bestmöglich gerecht zu werden. Dazu gehören regelmäßige Hospitationen, Anregungen zur Gestaltung des Unterrichts und der sozialen Integration in bezug auf behinderungsspezifische Probleme, Hilfe bei der Erstellung und Umsetzung von Förderplänen sowie bei der Schaffung personell-organisatorischer und räumlicher Bedingungen, Vermittlung bei Problemen in der Kooperation zwischen Elternhaus und Schule, d.h. sowohl begleitende pädagogische Beratung an Sonderschulen als auch das Vorbereiten, Einrichten und Begleiten der Integration von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Zügen in Allgemeinen Schulen.

mit Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, Schulverwaltung, medizinischen und sozialen Diensten und Verbänden zusammenzuarbeiten und die Interdisziplinarität zu verstärken.

Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Schulhelferinnen und Schulhelfer und andere, die Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen unterrichten, erziehen und fördern. Eltern können sich in Schulfragen beraten lassen.

auf der Grundlage der Diagnose „Autismus“3 die sonderpädagogischen Gutachten zur Vorlage in den Förderausschüssen zu erstellen.

den regelmäßigen Austausch auf fachlich-organisatorischer Ebene durch Teamberatungen der Ambulanzlehrerinnen und Beratungen mit der Ambulanz des Vereins „Hilfe für das autistische Kind“ e.V. des Regionalverbandes Berlin.

die Teilnahme an Fachtagungen und Kongressen.

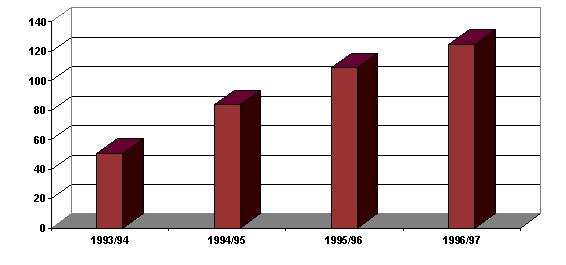

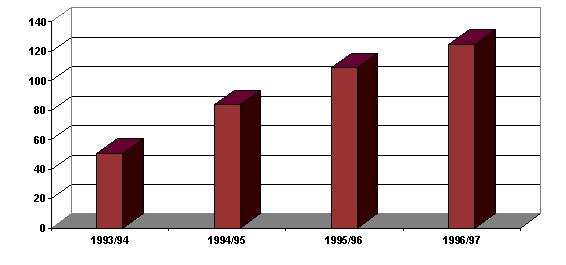

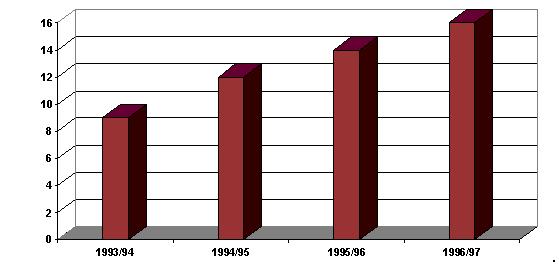

Seit 1993 wandten sich die Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Erziehungsberechtigten von insgesamt 125 Kindern und Jugendlichen um Beratung und Unterstützung an die für die östlichen Bezirke Berlins zuständigen Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen. Einen Überblick über den schuljährlichen Anstieg der insgesamt erfaßten, wenngleich nicht in jedem Fall längerfristig begleiteten Mädchen und Jungen, vermittelt die nachfolgende Graphik.

Von den 125 im Zeitraum von 1993 bis Juni 1997 uns gemeldeten Mädchen und Jungen haben 24, d.h. etwa ein Fünftel, keine autistischen Züge. Dieser Anteil blieb in jedem der vergangenen vier Jahre etwa gleich hoch.

Da jene Mädchen und Jungen von uns nicht kontinuierlich betreut wurden, finden sie in den sich anschließenden statistischen Angaben keine Berücksichtigung. Einige Kinder und Jugendlichen sind in andere Bundesländer verzogen oder haben ihre Schulpflicht beendet, so daß sie derzeit nicht mehr begleitet werden. Auch sie finden im folgenden keine Beachtung.

73 der 92 im Schuljahr 1996/97 betreuten Schülerinnen und Schüler wurden in psychiatrischen oder neurologischen Untersuchungen „Frühkindlicher Autismus“, „atypischer Autismus“, „Asperger Syndrom“, „Symptome eines frühkindlichen Autismus nach Kanner“, „autistisches Syndrom“, „autistische Züge“, “autistische Symptome“, „autistische Persönlichkeitsentwicklung“, „autistisches Persönlichkeitsprofil“, „autistische Verhaltensweisen“, “autistische Wesenszüge“ oder „autistische Symptomatik“ bescheinigt. Die Terminologie ist uneinheitlich und sowohl für die Betroffenen und ihre Angehörigen als auch für die Professionellen, die ihre Arbeit auf diese Gutachten gründen, verwirrend. Als Hinweis für die pädagogische Arbeit ist diese Differenzierung gänzlich ungeeignet.

19 Kinder und Jugendliche befinden sich in differentialdiagnostischer Abklärung. In den vergangenen Jahren unserer Tätigkeit als Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen ist es uns gelungen, intensiven Kontakt zu Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten und Sozialpädiatrischen Zentren herzustellen, die bei fraglich autistischen Kindern und Jugendlichen die Diagnostik übernehmen und damit oftmals die Frage unserer Zuständigkeit klären helfen. Im Erfahrungsbericht aus dem Schuljahr 1995/96 hatten wir dies als Zielvorgabe formuliert.

Unterstützung erhalten wir zudem von der Ambulanz des Vereins „Hilfe für das autistische Kind e.V.“, Regionalverband Berlin.

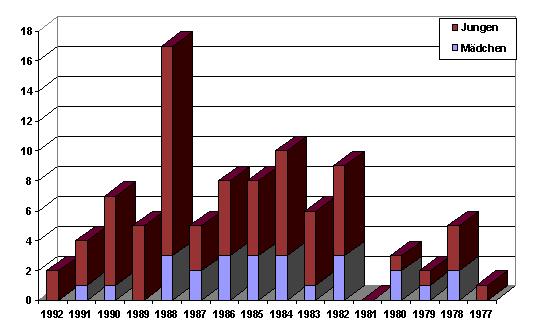

16 Kinder und Jugendliche wurden uns im Schuljahr 1996/97 erstmals gemeldet. Die Anzahl der neugemeldeten Kinder und Jugendlichen ging damit von Schuljahr zu Schuljahr zurück. Vermutlich liegt der Grund dafür darin, daß unsere Hilfsangebote in den Schulen bekannt sind, die älteren Kinder und Jugendlichen mit autistischen Zügen bereits von uns betreut werden und wir nun vornehmlich zur Einschulung anstehende oder junge Schulkinder, die erst im Rahmen schulischer Förderung massiv auffallen, gemeldet bekommen. Dies bestätigt die nachfolgende Übersicht über Anzahl der im Schuljahr 1996/97 erstmalig betreuten Schülerinnen und Schüler und ihre Geburtsjahre.

Deutlich sichtbar wird, daß ein großer Teil der Kinder uns vor ihrer Einschulung, das waren im Schuljahr 1996/97 die Kinder mit den Geburtsjahren 1989 und später, gemeldet wurde.

Im „Ostteil“ der Stadt werden Kinder mit einer autistischen Behinderung im Vorschulalter in Regel-, Integrations- und Sonderkitas betreut und in der Mehrzahl psychologisch-therapeutisch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste und Sozialpädiatrischen Zentren begleitet. Eine zentrale Ambulanz wie im „Westteil“ der Stadt, die diagnostiziert, mit anderen fachmedizinischen Einrichtungen zusammenarbeitet, Eltern und andere Bezugspersonen der Kinder mit autistischer Behinderung berät und die Kinder einer Intensiv-Frühfördergruppe psychologisch-therapeutisch betreut, existiert im „Ostteil“ nicht. Sie steht aber grundsätzlich allen Berliner Eltern offen. Ebenso gibt es im „Ostteil“ der Stadt keine Intensiv-Frühfördergruppe.

Da uns immer mehr Kinder langfristig vor ihrer Einschulung gemeldet werden, verlagert sich zwangsläufig ein Teil unserer Tätigkeit in den vorschulischen Bereich, d.h. Beratung und Begleitung unter besonderer Berücksichtigung der Nahtstelle zwischen Frühförderung und Schule. Diese Tätigkeit können wir nur Gin intensiver Zusammenarbeit mit den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten und den Sozialpädiatrischen Zentren leisten.

Insgesamt erhöhte sich die Zahl kontinuierlich betreuter Mädchen und Jungen im Schuljahr 1996/97 um 21%. Die sich anschließende Übersicht verdeutlicht, daß ein weiteres Ansteigen der zu betreuenden Schülerzahl einerseits zu erwarten ist, andererseits der zeitliche Umfang der Begleitung des einzelnen Kindes bzw. Jugendlichen unter den gegebenen Bedingungen weiter eingeschränkt werden muß.

Übersicht über die Anzahl der kontinuierlich betreuten Schülerinnen und Schüler mit autistischen Zügen in den Schuljahren 1993/94 bis 1996/97

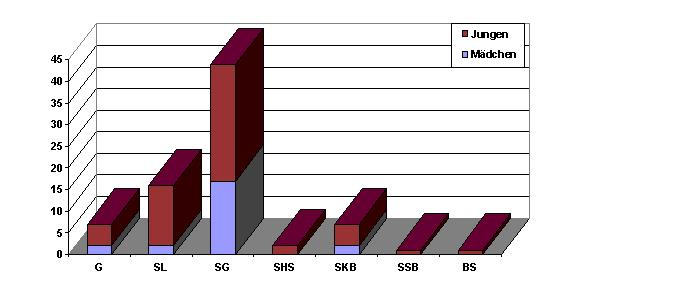

Unter den von uns im Schuljahr 1996/97 betreuten Schülerinnen und Schülern sind 67 Jungen und 25 Mädchen. Das Verhältnis von Jungen zu Mädchen veränderte sich seit 1993/94 von 1,8:1 zu 2,6:1. Damit nähern wir uns zunehmend dem aus der Literatur bekannten Verhältnis von 3:1 bzw. 4:1 an.4

Betrachten wir im folgenden die Geburtsjahre der im Schuljahr 1996/97 kontinuierlich betreuten Kinder und Jugendlichen mit autistischen Zügen

Auffallend ist die große Anzahl von Kindern mit dem Geburtsjahr 1988. Diese 17 Mädchen und Jungen waren im Schuljahr 1996/97 acht bzw. neun Jahre alt und müßten bei altersgerechter Einschulung die zweite oder dritte Klassenstufe besuchen. Diese Aussage trifft für elf der 17 Kindern zu. Fünf Kinder wurden einmal von der altersgerechten Einschulung und eines zweimal zurückgestellt.

Nur bei fünf von ihnen haben wir an der Schullaufbahnentscheidung vor der Einschulung mitgewirkt. Die verbleibenden 12 Mädchen und Jungen wurden uns gemeldet, weil die unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer Hinweise zur Förderung der Kinder benötigten oder massive Probleme bei der Unterrichtung im Klassenverband auftraten. Unsere Erfahrungen besagen, daß bei einer rechtzeitigen Meldung der Lernanfänger durch eine langfristige Vorbereitung der notwendigen schulischen Bedingungen im Vorfeld der Einschulung ein Teil der Probleme bedacht und ausgeschaltet werden kann.

Im Gegensatz zum vorhergehenden Schuljahr standen 1996/97 mit der Pubertät der Heranwachsenden entstehende Probleme nicht im Zentrum unserer Arbeit, der Anteil der Schülerinnen und Schüler dieser Altersgruppe war auch relativ gering.

Die Aufgaben der Förderausschußverfahren bei Kindern und Jugendlichen mit autistischen Zügen bestehen, analog zum Förderausschußverfahren im Land Berlin generell, in der

Erhebung und Einschätzung des sonderpädagogischen Förderbedarfs des gemeldeten Kindes bzw. Jugendlichen

Kennzeichnung der Rahmenbedingungen, die eine adäquate Förderung des Kindes bzw. Jugendlichen ermöglichen

Empfehlung zur zukünftigen Laufbahn des Schulpflichtigen

Vorbereitung der Entscheidung durch die Schulaufsicht.

Bevor ein autistisches Kind schulpflichtig wird, sollte unbedingt rechtzeitig ein Förderausschuß einberufen werden, weil aus der Behinderung heraus begründet sonderpädagogischer Förderbedarf besteht und es erfahrungsgemäß viel Zeit beansprucht, geeignete Schulen zu suchen und günstige Bedingungen für die zukünftigen Lernanfänger zu schaffen.

Nach erfolgter Einschulung kann ein Förderausschuß einberufen werden, wenn

während des Besuchs einer Allgemeinen Schule oder Sonderschule bei Schülerinnen und Schülern, deren autistische Behinderung noch nicht erkannt wurde, deutlich wird, daß sonderpädagogischer Förderbedarf besteht. Bei diesen Kindern muß zunächst die medizinische Diagnostik erfolgen.

während des Besuchs einer Allgemeinen Schule oder Sonderschule im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung aufgrund aktueller Entwicklungstendenzen des Kindes bzw. Jugendlichen der Förderbedarf neu eingeschätzt werden muß

die festgelegte Organisationsform der sonderpädagogischen Förderung während der ersten fünf Klassenstufen geändert werden soll

am Ende des ersten Halbjahres der Klassenstufe 6 der Übergang auf die Oberstufe vorzubereiten ist.

Ein Förderausschuß kann für Kinder und Jugendliche mit autistischer Behinderung durch die Antragsberechtigten5 nur dann einberufen werden, wenn eine entsprechende Diagnose6 durch einen Facharzt für Kinderneuropsychiatrie erstellt wurde.

Nach der Einberufung des Förderausschusses werden die Ambulanz- und Beratungslehrerinnen als zuständige Sonderpädagoginnen gutachterlich tätig, indem sie eine kind- und umfeldbezogene Diagnose durchführen, die in Empfehlungen für die Förderung des Kindes bzw. Jugendlichen und die weitere Schullaufbahn mündet.

Objektivierte Verfahren (Tests) sowie psychometrische Verfahren werden bei einem autistischen Kind bzw. Jugendlichen durch die zuständigen Sonderpädagoginnen nicht angewandt. Die Instrumentarien zur Erstellung des sonderpädagogischen Gutachtens sind die Langzeitbeobachtung des Kindes bzw. Jugendlichen in der von ihm besuchten Einrichtung und Gespräche mit allen an der Förderung des Kindes bzw. Jugendlichen beteiligten Personen.

In der Vorbereitungsphase des Förderausschusses ist es zunächst erforderlich, die notwendigen Hospitationen und Gespräche zeitlich zu koordinieren.

Im Verlauf der gutachterlichen Erhebungen werden die anamnestischen Daten aus dem Elterngespräch und die fachbezogenen Informationen sachlich dargestellt, die eigenen Hospitationsbeobachtungen zum Kind bzw. Jugendlichen protokolliert und zusammengefaßt und die Hinweise zur Förderung des Kindes bzw. Jugendlichen zusammengetragen.

Mit der Erfassung der kind- und umfeldbezogenen Daten soll eine auf das individuelle Kind-Umfeld-System abgestimmte Empfehlung zur bestmöglichen Förderung und Integration des Kindes bzw. Jugendlichen erzielt werden. Insbesondere gilt es, umfassend die Bedürfnisse eines autistischen Kindes bzw. Jugendlichen in seinem sozialen und institutionellen Bezugssystem zu erkunden und das schulische Lernumfeld im Hinblick auf integrationswirksame Veränderungen zu kennzeichnen.

Grundsätzlich kann für jedes Kind bzw. Jugendlichen mit autistischer Behinderung ein Schulhelfer/eine Schulhelferin zur einzelfallbezogenen Begleitung im Unterricht beantragt werden, sofern es bzw. er nicht die Schule für Geistigbehinderte besucht. Im sonderpädagogischen Gutachten wird der Antrag begründet und zugleich eine Tätigkeitsbeschreibung für die Schulhelferin bzw. den Schulhelfer erstellt.

Im Schuljahr 1996/97 wurden 16 Förderausschüsse für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen durchgeführt.

Bei sechs Kindern standen die Bedingungen für eine erfolgreiche Einschulung im Mittelpunkt. Zu den wesentlichsten Bedingungen, die erörtert und geklärt werden mußten, gehörten:

Welcher Schultyp ist am besten geeignet für das Kind?

Ist die Klassengröße angemessen?

Gruppenerfahrungen sammeln und wie lassen die sich für das Hineinwachsen in schulischen Gruppenunterricht nutzen, bzw. ist eine besondere Vorbereitung notwendig?

Was ist aufgrund besonderer Eigenheiten und Verhaltensweisen des autistischen Kindes für das Kind selbst und die Gruppe zu beachten?

Entspricht die vorhandene Schulsituation den Fähigkeiten und Schwächen des Kindes?

Sind die Pädagoginnen und Pädagogen bereit, das Kind mit autistischer Behinderung in seiner Andersartigkeit anzunehmen und sich ihm angemessen emotional zuzuwenden?

Sind die Pädagoginnen und Pädagogen motiviert, eine tragfähige Beziehung zum Kind aufzubauen, es mit Geduld und Phantasie zu fördern?

Kann eine individuelle Lernsituation, wie Kinder mit autistischer Behinderung sie benötigen, geschaffen werden (z.B. offene Unterrichtssituationen, in denen nicht alle Kinder zur selben Zeit dasselbe lernen, Berücksichtigung extremer Hörsensibilität, flexibles Eingehen auf Konzentrationsschwankungen)?

Erlaubt es die räumliche Situation der Schule, daß das Kind mit einer autistischen Behinderung sich gegebenenfalls zurückziehen kann?

Ist es möglich, neben der schulischen Bildung und Erziehung den Therapiebedarf des Kindes abzudecken?

Können die Schule und die Institutionen, die das Kind therapeutisch betreuen, kooperieren, um eine zeitliche Überforderung des Kindes zu vermeiden?

In welchem Umfang kann eine erwachsene Person für die Realisierung der individuellen Hilfen und der zusätzlichen Förderung dem Kind mit autistischer Behinderung zur Verfügung stehen, ohne sich mit ihm innerhalb der Gruppe zu isolieren?

Welche Einstellung haben das gesamte Kollegium, die nicht autistischen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zu dem Kind mit autistischer Behinderung und welche Regelungen sind für Situationen zu finden, die alle betreffen, wie Pausen, schulische und außerschulische Veranstaltungen, Vertretungsstunden?

Wie können Wahrnehmungsleistungen, Kommunikationsbereitschaft, Ich-Identität, Selbständigkeit und das Sozialverhalten gefördert werden? Diese Bereiche gelten als Grundlage für alle weiteren Lernprozesse.

Welche Bildungsschwerpunkte können auf der Grundlage der Dinge, die das Kind tut und kann, gesetzt werden?

Von den sechs Kindern wurde je eines in die Schule für Sprachbehinderte und die Schule für Geistigbehinderte eingeschult. Zwei Kinder wurden Schüler einer Grundschule und zwei besuchen das Schul-/Hort-Projekt für autistische Kinder. Bei zwei der sechs Kinder wurde Gehörlosigkeit und Autismus diagnostiziert und in beiden Bereichen sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt. Beide Kinder besuchten über mehrere Jahre den Vorschulteil der jeweiligen Schule für Gehörlose. Eine Aufnahme der Kinder in die 1. Klasse scheiterte an den starren pädagogischen Konzepten dieser Schulen. Die Beschulung beider Kinder in einer Schule für Gehörlose hätte die Möglichkeit bedeutet, wenigstens einen Förderbereich durch sonderpädagogische Fachkompetenz vor Ort abzudecken. Die Schulen, die diese beiden Kinder aufgenommen haben, besitzen Erfahrungen in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit autistischer Behinderung und waren auch bereit, sich den besonderen Anforderungen, die die Beschulung nichthörender Kinder erfordert, zu stellen.

Zehn Kinder und Jugendliche waren zum Zeitpunkt des Förderausschusses bereits Schülerinnen oder Schüler.

Drei von ihnen verblieben in den bisher besuchten Einrichtungen, einer Schule für Geistigbehinderte, dem Schul-/Hort-Projekt und einer Grundschule unter Gewährung von Hilfen und nach der Festschreibung von Förderzielen.

Zwei Jungen, je einer aus einer Schule für Lernbehinderte und einer Schule für Geistigbehinderte, wurden in das Schul-/Hort-Projekt aufgenommen, da die bisher besuchten Schulen keine ihnen gemäßen Bedingungen zur Förderung mehr bieten konnten.

Je ein Kind wechselte aus dem Schul-/Hort-Projekt bzw. einer Integrationsklasse in die Schule für Geistigbehinderte. Im ersten Fall erfolgte die Umschulung auf Wunsch der Eltern, welche die Unterbringung ihres Sohnes während der Hort-Schließzeiten nicht gewährleisten konnten. Im zweiten Fall überforderte die Situation in der Grundschule das Kind auf Dauer. Es reagierte mit einer konsequenten Verweigerung auf jegliche Anforderung. Auch die Anzahl seiner epileptischen Anfälle nahm zu. Das Pädagoginnen- und Pädagogenteam in dieser Klasse hatte sich zudem verändert und es gab einen relativ langen Zeitraum, bis ein gemeinsamer pädagogischer Stil gefunden worden war. Die Zeit des Suchens war insbesondere für das Kind mit der autistischen Behinderung so schwierig, daß es eine Einzelförderung erhalten mußte, die in die Entscheidung mündete, daß die bisherige Schule dem Kind nicht mehr gerecht werden könnte.

Ein Mädchen wurde aus einer Sonderpädagogischen Förderklasse in eine Klasse der Schule für Lernbehinderte umgesetzt. Dies bedeutete, daß ihm sowohl die Klassenlehrerin als auch der größte Teil der Mitschülerinnen und Mitschüler erhalten blieb, die mit ihr den Wechsel vollzogen. Da die Sonderpädagogische Förderklasse zu der Schule für Lernbehinderte gehörte, blieb sogar die Raumsituation unverändert.

Ein Junge wurde aus dem Schul-/Hort-Projekt in eine Klasse für Lernbehinderte an einer Schule für Körperbehinderte eingeschult. Es ist erklärtes Ziel der Beschulung in diesem Projekt, die Mädchen und Jungen nach Möglichkeit wieder in andere Schulen zu integrieren, was in diesem Fall mit Hilfe eines Schulhelfers auch gelang.

Ein junger Mann mit autistischer Behinderung mußte nach massiven tätlichen Angriffen auf die Lehrerinnen und Erzieherinnen einer Schule für Geistigbehinderte diese verlassen. Im Förderausschuß wurde die Aufnahme ins KAA-Projekt empfohlen.

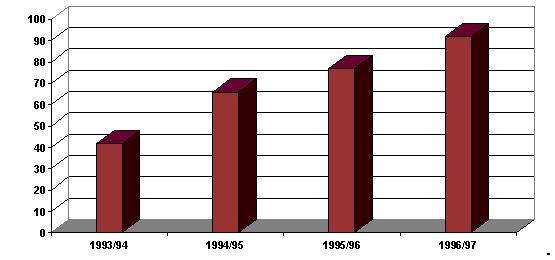

Die Anzahl der Förderausschüsse für Kinder und Jugendliche mit autistischer Behinderung nahm bisher von Schuljahr zu Schuljahr kontinuierlich zu.

Von den 35 Förderausschüssen, die im Zeitraum von September 1993 bis Juni 1996 stattfanden, wurden in 15 die Fragen eines erstmaligen Schulbesuchs geklärt, das entspricht 44%. Im Schuljahr 1996/97 traf dies auf 37,5% aller durchgeführten Förderausschüsse zu.

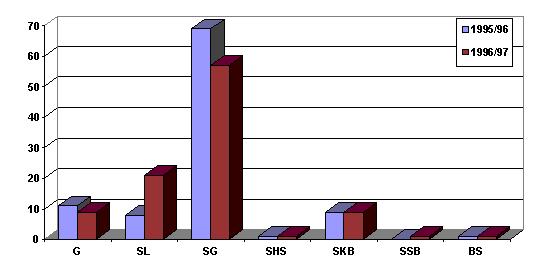

Die erfaßten, bereits schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen mit autistischen Zügen besuchten im Sommer 1996 folgende Bildungseinrichtungen

G - Grundschule; SL - Schule für Lernbehinderte; SG - Schule für Geistigbehinderte; SHS - Schule für Sprachbehinderte;

SKB - Schule für Körperbehinderte; SSB - Schule für Sehbehinderte; BS - Berufsschule

Ca. 57% der Schülerinnen und Schüler besuchten im Schuljahr 1996/97 eine Schule für Geistigbehinderte. Etwa 21% gingen in die Schule für Lernbehinderte. Jeweils 9% lernten in einer Grundschule bzw. einer Schule für Körperbehinderte. Von 1% der Schülerinnen und Schüler wurde je eine Schule für Sehbehinderte, eine Schule für Sprachbehinderte und eine Berufsschule besucht.

Wie bereits im Schuljahr 1995/96 vorausgesehen, haben sich diese prozentualen Zugehörigkeiten zu Bildungseinrichtungen im Schuljahr 1996/97 deutlich verändert,wie die nachfolgende Graphik illustriert.

G - Grundschule; SL - Schule für Lernbehinderte; SG - Schule für Geistigbehinderte; SHS - Schule für Sprachbehinderte;

SKB - Schule für Körperbehinderte; SSB - Schule für Sehbehinderte; BS - Berufsschule

Die Eröffnung des Schul-/Hort-Projektes für autistische Kinder des Unterstufenbereiches und der Übergang dreier Jugendlicher ins KAA-Projekt, die jeweils einer Schule für Lernbehinderte zugeordnet sind, haben den Anteil an Schülerinnen und Schülern dieses Schultyps deutlich ansteigen lassen. Wie sich hingegen am zurückgegangenen Prozentsatz von Kindern und Jugendlichen mit autistischen Zügen an Schulen für Geistigbehinderte ablesen läßt, kommen einige der Heranwachsenden, die diese Bildungseinrichtungen besuchten, in den neuen Projekten nun in den Genuß weiterführender und speziell auf ihre Förderbedürfnisse zugeschnittene Bildungsangebote.

Unsere Anregungen aus dem Schuljahr 1995/96, spezielle Fördermöglichkeiten für Mädchen und Jungen zu suchen, die in den Schulen für Geistigbehinderte keine ausreichenden Entwicklungsmöglichkeiten finden, wurde demnach ansatzweise entsprochen.

Seit August 1996 besucht ein Junge mit autistischer Behinderung den Sek I-Bereich der Schule für Sehbehinderte im Realschulteil. Er wird von einer Schulhelferin begleitet. Es ist damit erstmalig in den östlichen Bezirken gelungen, eine weiterführende Schule für die Aufnahme von Kindern mit autistischer Behinderung aufzuschließen. Die sehr positive Entwicklung des Schülers läßt uns für die anderen Integrationsschüler, die den Schulwechsel in den nächsten Jahren vollziehen werden, hoffen.

Der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit autistischer Behinderung an Schulen für Körperbehinderte erscheint auf den ersten Blick erstaunlich hoch. Er erklärt sich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß hier nach unterschiedlichen Rahmenplänen gearbeitet wird, also nach dem der Grundschule als auch dem der Schule für Lernbehinderte bzw. der Schule für Geistbehinderte. Durch diese Arbeit in verschiedenen Schulzweigen, den kleinen Klassenfrequenzen und der sonderpädagogischen Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer bieten diese Sonderschulen ein gutes Bedingungsgefüge für die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit autistischer Behinderung.

Mit Beginn des Schuljahres 1996/97 wurde das erste Schul-/Hort-Projekt für autistische Kinder des Unterstufenbereiches im „Ostteil“ Berlins mit einer Kapazität von acht Plätzen eröffnet. In Kooperation mit dem Verein „Hilfe für das autistische Kind“ e.V. finden hier Mädchen und Jungen mit autistischer Behinderung Aufnahme, für die aus den verschiedensten Gründen kein anderer geeigneter Schulplatz gefunden werden konnte. Ziel der ganzheitlichen Förderung ist eine Integration in eine Grund- oder Sonderschule mit stützenden Maßnahmen. Es wird nach individuellen Förderplänen gearbeitet, die auch Bereiche der Selbstbedienung und der Bewältigung von Alltagssituationen, wie Einkaufen, Vorbereitung des gemeinsamen Frühstücks und Benutzung der Verkehrsmittel, beinhalten. Das Schul-/Hort-Projekt ist eine Filiale des Förderzentrums Friedrichshain, einer Schule für Lernbehinderte.

Die Einrichtung dieses Projektes wurde von uns seit 1994 gefordert und bildete im Schuljahr 1995/96 mit der Erarbeitung einer Konzeption, regelmäßigen Gesprächen mit der Senatsschulverwaltung, der zuständigen Schulrätin, der Jugendamtsdirektorin und nicht zuletzt der Schulleiterin der Schule, der das Projekt angegliedert werden sollte, einen unserer Arbeitsschwerpunkte. Außerdem waren wir an der Auswahl geeigneter Lehrerinnen und ihrer Vorbereitung auf diese Tätigkeit und der Suche nach geeigneten Räumen beteiligt. Es gehörte ebenso zu unseren Aufgaben, die Kolleginnen und Eltern der Kita, in der sich die Räume des Projektes befinden sollten, auf die Besonderheiten unserer Kinder vorzubereiten.

Wenige Tage vor der Einschulung wurden die für das Projekt vorgesehenen Räume aus brandschutzrechtlichen Gründen gesperrt. Auch die zugesagten Erzieherstellen wurden nicht zur Verfügung gestellt.

Um nicht die Hoffnungen der Kinder und Eltern zu zerstören und den Beschlüssen der Förderausschüsse zuwiderhandeln zu müssen, stellten wir zunächst unser Büro und die Schule für Lernbehinderte einen Klassenraum für die Kinder zur Verfügung. Dank des großen Engagements der zuständigen Schulrätin wurde eine Erzieherin des Bezirks Friedrichshain bei den autistischen Kindern tätig, bis einschließlich Dezember wurde eine der Ambulanz- und Beratungslehrerinnen zur Mitarbeit im Projekt abgeordnet. Die zwei Lehrerinnen begannen ihre Arbeit wie vorgesehen.

Die ungünstige Raum- und Personalsituation provozierte Probleme und führte zu aggressivem Verhalten der Kinder, die sich gegenseitig beeinträchtigten und nicht zurückziehen konnten. Zudem begannen unmittelbar vor dem Fenster beider Räume Bauarbeiten an der Schule, die zu einer erheblichen Lärmbelästigung führten.

Nachdem wir noch in zwei weiteren Kitas Räume besichtigt und mit Mitarbeiterinnen über Kinder mit autistischer Behinderung gesprochen hatten, stellte der Bezirk Prenzlauer Berg zum 1. Januar 1997 unbürokratisch geeignete und frisch renovierte Räume zur Verfügung.

Seit dieser Zeit steht dem Schul-/Hort-Projekt in einer Grundschule des Bezirks Prenzlauer Berg eine abgeschlossene Wohnung mit drei Räumen, einer Küche und einem Sanitärbereich in einem Seitenflügel zu Verfügung, sowie in der darüberliegenden Etage noch einmal zwei Räume, darunter einer, der durch eine Falttür geteilt werden kann.

Ebenfalls seit Januar sind auch die Erzieherstunden abgedeckt, so daß nun zwei Lehrerinnen und drei Erzieherinnen und Erzieher täglich von 8.00 Uhr bis 15.30 Uhr mit den Kindern arbeiten können. Zudem kommt zweimal in der Woche eine Physiotherapeutin in die Einrichtung, um die ganzheitliche Förderung der Kinder zu stützen.

In diesem Rahmen ist es jederzeit möglich, daß einzelne Kinder sich zurückziehen, wenn sie die Gruppensituation überfordert.

Sieben Kinder wurden durch einen Fahrtransport gebracht und geholt, ein Junge von seinen Eltern.

Werden Plätze im Projekt durch Reintegration oder Verzug eines Kindes frei, schlagen die Ambulanz- und Beratungslehrerinnen einen neuen Schüler oder eine neue Schülerin vor. Das Team der Lehrerinnen und Erzieherinnen und Erzieher entscheidet dann über die Aufnahme unter Berücksichtigung der Gruppensituation.

Einmal wöchentlich trifft sich das Team an einem Nachmittag, um über die Belange der Gruppe und die Entwicklung einzelner Kinder zu sprechen. Regelmäßig kommen auch Eltern, Einzelfallhelfer bzw. Therapeuten und die Ambulanz- und Beratungslehrerinnen hinzu.

Die Schulleiterin dieser Grundschule im Prenzlauer Berg hat außerordentliches Verständnis für die Probleme der Kinder und beauftragt mit großer Geduld den Hausmeister, die Schäden, die die autistischen Kinder in den Räumen gelegentlich anrichten, zu beheben.

Der Werkraum und der Schulgarten der Grundschule stehen dem Schul-/Hort-Projekt ebenfalls zur Nutzung zur Verfügung, so daß die Kinder einfache Tätigkeiten erlernen und üben können.

Z.Z. werden im Schul-/Hort-Projekt acht Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren ganzheitlich gefördert. Zwei dieser acht Schüler sind bereits im vierten bzw. fünften Schulbesuchsjahr. Für die älteren Kinder war das Projekt im Schuljahr 1996/97 die einzige Möglichkeit, ein schulisches Angebot entsprechend ihrer besonderen Problematik zu erhalten. Erfahrungen im „Westteil“ der Stadt zeigen, daß für einen Teil der Schülerinnen und Schüler der Projekte des Unterstufenbereiches und des mittleren Schulalters das übergreifende Ziel, die Integration in eine Klasse der Grund-, Ober- oder Sonderschule mit entsprechenden stützenden Maßnahmen trotz gezielter und ganzheitlicher Förderung nicht erreicht wird. Diese schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen werden dann in einem Nachfolgeprojekt beschult, d.h. sie absolvieren ihre Schulpflicht in einem weiterführenden Projekt.

Die Statistik der Altersverteilung der von uns betreuten Schülerinnen und Schüler mit autistischer Behinderung im Schuljahr 1996/97 weist aus, daß der Anteil der Sechs- bis Elfjährigen bei 50% liegt. Weitere Erfahrungen belegen, daß es auch bei Schülerinnen und Schülern mit autistischer Behinderung zu Beginn der Pubertät zu langanhaltenden Krisensituationen kommen kann, die eine Intervention erforderlich machen, zu der u.a. die Modifizierung der schulischen Bedingungen gehört. Ein Schul-/Hort-Projekt ist dann oftmals die einzige Auffangmöglichkeit für die Betroffenen. Insgesamt kann eingeschätzt werden, daß durch den hohen Anteil an Sechs- bis Elfjährigen und den dargestellten Erfahrungen ein Schul-/Hort-Projekt für das mittlere Schulalter im „Ostteil“ zwangsläufig notwendig wird.

Das Kommunikations- und Arbeitsassistenz-Projekt Berlin (KAA) nahm im Schuljahr 1996/97 seine Tätigkeit auf. Der Verein „Eltern für Integration e.V.“ beschreibt die Ziele des Projektes folgendermaßen:

„Ziel des Projektes ist es Menschen mit schweren Kommunikationsbehinderungen (Autismus) bei der Eingliederung ins Berufs- und Arbeitsleben zu helfen. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Menschen, die auf Grund der Art und Schwere ihrer Behinderung bisher keine Chance haben, eine berufliche Ausbildung oder eine Beschäftigung zu erhalten, auch nicht in einer Werkstatt für Behinderte“.7

Drei von uns betreute junge Männer, die noch der Schulpflicht unterliegen, wechselten in dieses Projekt, da sie im Rahmen der Schule für Geistigbehinderte, die sie zuvor besucht hatten, keine geeignete Förderung mehr erhalten konnten.

Da Menschen mit autistischer Behinderung Schwierigkeiten haben, Raum- und Personenwechsel zu ertragen, war es notwendig, den Jugendlichen eine Eingewöhnungsphase zu gewähren, während der wir uns zwar aus der direkten Beratungsarbeit zurückzogen, als Ansprechpartner für die dort unterrichtenden Kolleginnen aber zur Verfügung standen.

Zum Schuljahr 1996/97 wurde durch einen Geschäftsvertrag zwischen dem Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport und dem Regionalverband Berlin des Vereins „Hilfe für das autistische Kind“ e.V. der Einsatz von Schulhelferinnen und Schulhelfern im Rahmen der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit autistischer Behinderung in der Berliner Schule geregelt. Auf der Grundlage dieses Vertrages war es möglich, zwölf Schulhelferinnen und Schulhelfer für 13 Kinder und Jugendliche mit autistischer Behinderung in den östlichen Bezirken Berlins als Honorarkräfte zur ergänzenden Pflege und Hilfe mit durchschnittlich 20 Wochenstunden einzusetzen. Damit wurde sowohl ein wesentlicher Beitrag zur Realisierung der Schulpflicht als auch zur Gewährleistung der Qualität sonderpädagogischer Förderung von Schülerinnen und Schülern mit autistischer Behinderung geleistet. Es gehörte zu den Aufgaben der Ambulanz- und Beratungslehrerinnen im Schuljahr 1996/97, die notwendigen Bewerbungsgespräche zu führen, den Kontakt zwischen Bewerberin bzw. Bewerber und Kind bzw. Jugendlichem herzustellen und den Vertrag mit dem Interessenten zur Unterschriftslegung durch den Verein „Hilfe für das autistische Kind“ e.V. vorzubereiten.

Außerdem boten wir allen Schulhelferinnen und Schulhelfer fünf gemeinsame Gesprächstermine an, während der wir über Symptome und Verhaltensweisen der autistischen Behinderung, pädagogische Interventionsmöglichkeiten und aktuelle Probleme ihrer Arbeit sprachen.

Am Ende des Schuljahres 1996/97 war es notwendig, die vorhandenen Stunden neu zu verteilen. Um die Schulanfänger von 1997 auch versorgen zu können, mußten bei bereits von Schulhelferinnen bzw. Schulhelfern betreuten Kindern Kürzungen vorgenommen werden. 20 Wochenstunden Schulhelfereinsatz für ein Kind sind im Schuljahr 1997/98 die Ausnahme. Neben der eindeutigen Verschlechterung für die Schülerinnen und Schüler wird es aufgrund der geringen Bezahlung der Helfer schwierig, geeignete Bewerber für diese Tätigkeit zu finden, wenn eine bestimmte Anzahl von Wochenarbeitsstunden unterschritten wird.

Nach wie vor standen die Suche nach geeigneten Schulen und das Schaffen günstiger Bedingungen für Lernanfänger sowie das Gewährleisten stabiler entwicklungsförderlicher Bedingungen für Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Schultypen und Klassenstufen im Vordergrund. Dabei waren die Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen zumeist sehr einsatzbereit und kooperativ. Die Kompetenz der Pädagoginnen und Pädagogen, mit Kindern und Jugendlichen mit autistischer Behinderung zu arbeiten, ist gestiegen.

Die Beratung der Eltern in Schulfragen nahm in dem Maße einen größeren Raum innerhalb unserer Arbeit ein, wie die Kinder bei der Meldung jünger wurden und die Frage eines geeigneten Lernortes zunehmend öfter erstmalig zu klären war.

Für Pädagoginnen und Pädagogen standen wir durchgängig als Ansprechpartner zur Verfügung, insbesondere um bei häufigen Kommunikationsproblemen zwischen Pädagoginnen und Pädagogen und der Schulleitung oder der zuständigen Schulrätin bzw. dem Schulrat und den Eltern im Sinne des Kindes/Jugendlichen zu vermitteln.

Immer wieder zeigten sich Probleme beim Erkennen, Beantragen und Durchsetzen aller Möglichkeiten, die eine Integration des Kindes mit autistischer Behinderung in eine bestimmte Schulform ermöglichen bzw. Entlastungen in akuten Krisensituationen bringen.

Einige Eltern demonstrierten ein überhöhtes Anspruchsniveau ihren Kindern und damit auch der Schule gegenüber. Andererseits wurden Rahmenbedingungen, die für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen mit autistischer Behinderung geschaffen werden müßten, aus Unkenntnis, Unverständnis und mit Argumenten zur aktuellen Haushaltslage nicht oder nur unzureichend realisiert. Sind allerdings personelle, sachliche und räumliche Mittel, die zur Umsetzung des sonderpädagogischen Förderbedarfs benötigt werden, an der Schule nicht vorhanden, ist der Beschulung und sonderpädagogischen Förderung von Kinder und Jugendlichen mit autistischer Behinderung, egal in welchem Schultyp, Grenzen gesetzt.

Bewährt haben sich nach unserer Einschätzung die von uns initiierten sogenannten „Helferkonferenzen“. Es handelt sich hierbei um Gespräche in regelmäßigen Abständen zwischen allen Personen, die um die Betreuung und Förderung des Kindes besorgt sind, d.h. Fachleute mit pädagogischen, psychologischen, therapeutischen, medizinischen und sozialarbeiterischen Aufgaben, und den Eltern als gleichberechtigte Partner in der Schule, um eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ermöglichen und gemeinsam die nächsten Entwicklungsziele zu bestimmen. Desweiteren haben wir festgestellt, daß noch immer ein großer Informationsbedarf über die Besonderheiten von Schülerinnen und Schülern mit autistischer Behinderung und die Möglichkeiten ihrer Unterrichtung im Land Berlin besteht. Aus diesem Grund haben wir auch im Herbst 1996 wieder eine Fortbildungsveranstaltung mit drei Sitzungen a drei Stunden über die Diesterweg-Hochschule zum Thema „Das Kind mit einer autistischen Behinderung“ angeboten und hielten wir Vorträge in Gesamtkonferenzen, bei Studientagen und Dienstberatungen verschiedenster Schulformen, vor Schulärzten und Schulpsychologischen Diensten.

Auch im Schuljahr 1996/97 war insbesondere in den Schulen für Geistigbehinderte die Hilfe und Unterstützung bei der Anbahnung und Vertiefung der Gestützten Kommunikation ein zentrales Thema. Diese Kommunikationsmethode wurde für 14 Mädchen und Jungen als eine Möglichkeit der differenzierteren Verständigung erkannt und bei sieben bisher erfolgreich angewandt. Der Grad der erreichten Fertigkeiten war dabei sehr unterschiedlich und reichte vom Zeigen auf einzelne Wortbilder bis zum freien Antworten auf die unterschiedlichsten Fragen. Zudem gab es auch Kinder und Jugendliche, die eine „Ja-Nein“-Karte benutzen.

Im Rahmen des Transfer-Modellversuchs der Länder Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zur Entstehung, Praxis und Perspektive Sonderpädagogischer Förderzentren setzten wir unsere Mitarbeit mit folgenden Schwerpunkten fort:

Teilnahme an der Fachtagung zum Abschluß des Modellversuchs im Oktober 1996 mit dem Beitrag „Frühförderung von Kindern mit autistischer Behinderung unter besonderer Berücksichtigung der Nahtstelle zwischen Frühfördereinrichtung und Schule“

Unsere regelmäßigen Treffen mit den Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen von der Comenius-Schule setzten wir fort.

1. Die weitere Sicherung der sonderpädagogischen Arbeit im Schul-/Hort-Projekt für autistische Kinder des Unterstufenbereiches durch Bereitstellen der notwendigen personellen, sächlichen und materiellen Mittel:

Stellensicherung für Lehrerinnen und Erzieherinnen und Erzieher

Fortsetzung der physiotherapeutischen Betreuung

Absicherung der Schultransporte

Sicherung der räumlichen Ausstattung

Ausstattung mit Lern- und Lehrmaterialien sowie Spielmaterialien

Gewährleistung der Teilnahme der Kinder am Schwimmunterricht

Einbau einer Dusche in die Sanitärräume des Projektes

Supervision für die Mitarbeiterinen und Mitarbeiter des Projektes

fachliche Begleitung der Arbeit durch die pädagogische Leitung des Vereins „Hilfe für das autistische Kind“ e.V. und durch die Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen.

2. Zur Fortsetzung der gezielten sonderpädagogischen Betreuung der derzeitig im Projekt geförderten Kinder sowie für Kinder mit autistischer Behinderung des mittleren Schulalters, die aufgrund ihrer behinderungsspezifischen Problematik nicht mehr ausreichend in einer Grund- oder Sonderschule gefördert werden können, ist der Aufbau eines Projektes für das mittlere Schulalter notwendig.

3. Die Begleitung durch eine Schulhelferin bzw. einen Schulhelfer ist für einen nicht unerheblichen Teil der von uns betreuten Kinder und Jugendlichen eine notwendige Hilfe, um erfolgreich eine Schule zu besuchen und soziale Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erwerben. Die Statistik belegt, daß sich von Schuljahr zu Schuljahr eine Bedarfserhöhung abzeichnet. In Zusammenarbeit mit dem Verein „Hilfe für das autistische Kind“ e.V., der Senatsschulverwaltung und den Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen sollte nach verträglichen Lösungen gesucht werden, um dem bestehenden Bedarf gerecht zu werden.

4. Im Schuljahr 1997/98 wird es notwendig, weiterführende Schulen für die Beschulung von Jugendlichen mit autistischer Behinderung zu öffnen, um deren erfolgreiche Integration im Bereich der Sekundarstufe I weiterzuführen.

5. Zwar konnte der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit autistischer Behinderung, die die Schule für Geistigbehinderte besuchen, im Verlauf des Schuljahres 1996/97 um ca. 12% gesenkt werden, dennoch bleibt die Problematik, daß ein Teil der Schülerinnen und Schüler an der Schule für Geistigbehinderte nicht ausreichend gefördert werden kann, weil die schulischen Möglichkeiten erschöpft sind und zusätzliche Hilfen nicht bewilligt werden. Die entwicklungsorientierte Bedarfskennzeichnung für diesen Teil der Jungen und Mädchen muß durch die Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen fortgeführt werden.

6. Ein Teil der Jugendlichen mit autistischer Behinderung, die das KAA-Projekt besuchen, sind noch im schulpflichtigen Alter. Vor ihrem Wechsel in das KAA-Projekt wurden sie von den Ambulanz- und Beratungslehrerinnen für Kinder und Jugendliche mit autistischen Zügen begleitet. Wir erachten es für wichtig, im Schuljahr 1997/98 den Kontakt zu den im KAA-Projekt unterrichtenden Lehrerinnen zu vertiefen.

7. Es erscheint uns bedenklich, daß in der vom Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin angebotenen Ausbildung zum Lehramt an Sonderschulen die Lehrveranstaltungen über die besonderen Probleme autistischer Kinder und Jugendlicher ausschließlich in der Fachrichtung Geistigbehindertenpädagogik angeboten werden. Dies impliziert unausweichlich, jedoch fachlich so nicht zu vertreten, daß ausschließlich Lehrerinnen und Lehrer an Schulen für Geistigbehinderte mit diesen Kindern konfrontiert werden.

Aarons, Maureen; Gitterns, Tesa (1994): Das Handbuch des Autismus.- Weinheim und Basel: Beltz

Dietrich, Georg (1991): Allgemeine Beratungspsychologie. Eine Einführung in die psychologische Theorie und Praxis der Beratung. - 2. Aufl. - Göttingen: Hogrefe

Grandin, Temple (1994): Durch die gläserne Tür. Lebensbericht einer Autistin. - München: Deutscher Taschenbuch Verlag

Grandin, Temple (1997): Ich bin die Anthropologin auf dem Mars. Mein Leben als Autistin. - München: Knaur

Janetzke, Hartmut R. P. (1993): Stichwort Autismus. - München: Wilhelm Heyne

Nieß, N.; Dirlich-Wilhelm, H. (1995): Leben mit autistischen Kindern. Erfahrungen und Hilfen. - Freiburg, Basel, Wien: Herder

Sellin, Birger (1993): ich will kein inmich mehr sein. - Köln: Kiepenheuer & Witsch

Sellin, Birger (1995): ich deserteur einer artigen autistenrasse. - Köln: Kiepenheuer & Witsch

Williams, Donna (1992): Ich könnte verschwinden, wenn du mich berührst. - Hamburg: Hoffmann & Campe

Williams, Donna (1994): Wenn du mich liebst, bleibst du mir fern. - Hamburg: Hoffmann und Campe

Zöller, Dietmar (1989): Wenn ich mit euch reden könnte. - Bern, München, Wien: Scherz-Verlag

Zöller, Dietmar (1992): Ich gebe nicht auf. - Bern, München, Wien: Scherz-Verlag

1 Es handelt sich bei diesem Beitrag um eine mit Graphiken erweiterte Variante des in: Die neue Sonderschule 43 (1998) 4. – S. 285-291 und 43 (1998) 5. – S. 378-383 veröffentlichten Artikels.

2 Comenius-Schule (1. SL), Brandenburgische Str. 5, 10713 Berlin, Tel. 861 91 49

Schule am Friedrichshain (3. SL), Kadiner Str. 9, 10243 Berlin, Tel. 232 438 53

3 Über die Uneinheitlichkeit der in den Gutachten verwendeten Termini s. Kapitel 2.1

4 vgl. Janetzke, Hartmut R.P.; Stichwort Autismus. - München: Heyne,1993

5 Antragsberechtigt sind die Personensorgeberechtigten, die Schulärztin bzw. der Schularzt und die zuständige Schule.

6 Über die Uneinheitlichkeit der in den Gutachten verwendeten Termini s. Kap. 2.1